1.多様な食品をとろう!

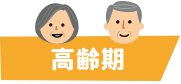

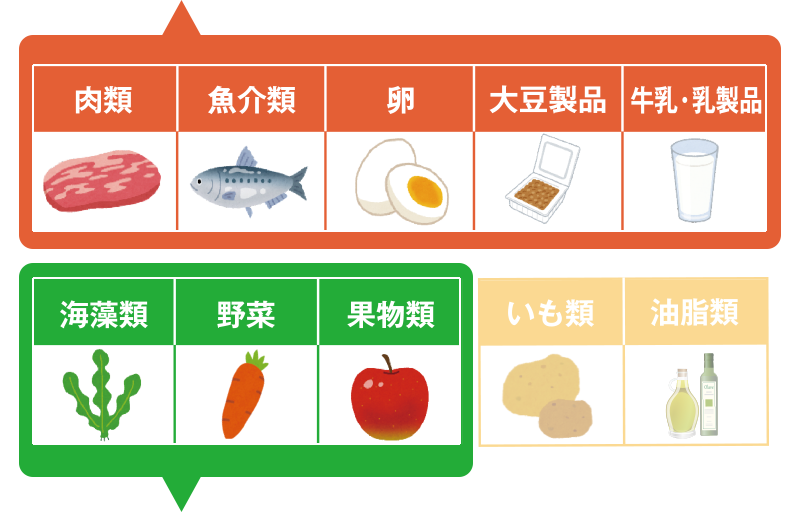

毎日食べよう10食品群

食事は、いろいろな食品をとることを心がけましょう。

主食に加えて10食品群(肉類、魚介類、卵類、大豆製品、⽜乳・乳製品、野菜類、海藻類、果物、いも類、油脂類)を摂取することにより、健康が維持でき、フレイルに陥りにくいことが分かっています。

複数の高齢者を対象とした研究において、多様な食品(4食品群以上)の摂取がフレイルに陥りにくいことが報告されています。(Motokawa K, et al. J Nutr

Health Aging.

2018)

また、4食品群以上の多様な食材の食事をする人は、エネルギーやたんぱく質の摂取量も高い傾向があり、主食、主菜、副菜を組み合わせたバランスの整った食事をすることがわかっています。(成田美紀, 他.

日本公衆衛生雑誌. 2020)

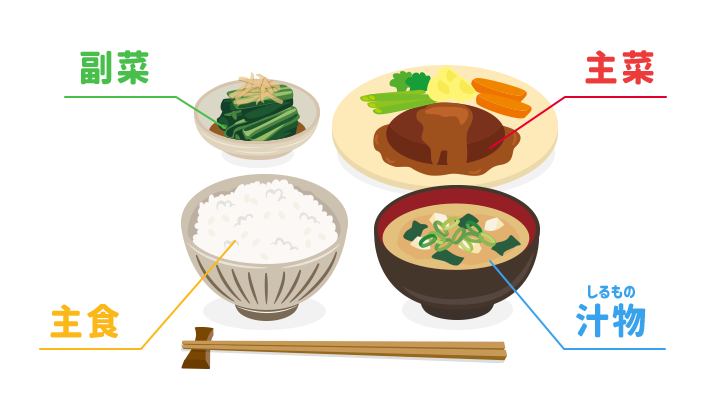

そのため、1日に少なくとも4食品群以上、できれば7食品群以上をめざしましょう。

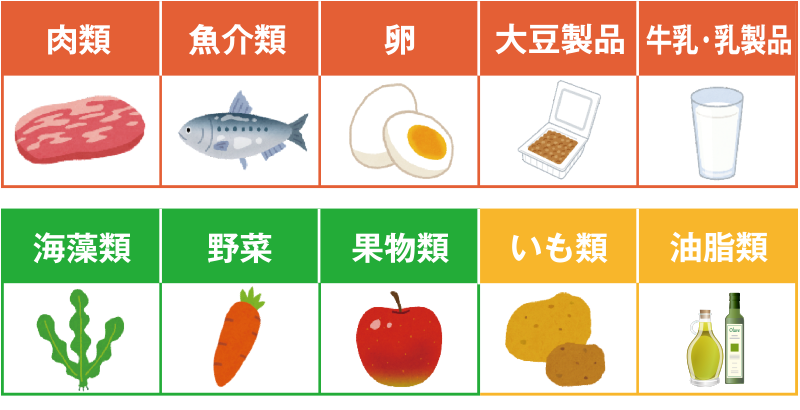

多様な食品をとるためのポイント

主食・主菜・副菜・汁物のそろった食事は食品群を補いやすいです。

皿数が少ない時はちょい足しするのも効果的ですね。

調査の結果から、10食品群で不足しがちなのは「海藻類」や「いも類」。こちらでは海藻やいもを使ったレシピを紹介します。

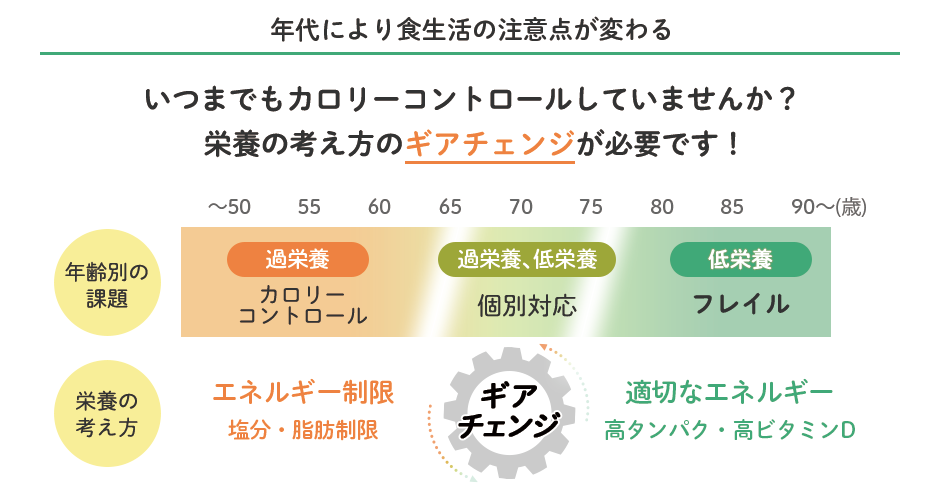

2.なぜエネルギーが重要か?

エネルギーは、私たちが活動するための基本となるものです。エネルギーをしっかりとることは、健康維持や日常生活の活力に欠かせません。

さらに加齢に伴って、全身の筋肉量は少しずつ減っていくことが知られています。特に、やせがちな状態はフレイルのリスクを高める一因とされており、低栄養には注意が必要です。

高齢期に入ったら、カロリーを抑えることから一歩進んで、適切なエネルギー摂取を意識することが、健やかな日常生活を支えるポイントになります。

一部改変

10食品群ではいも類、油脂類が主なエネルギー源です。

炭水化物や油脂を含むものはエネルギーチャージにお勧めです。

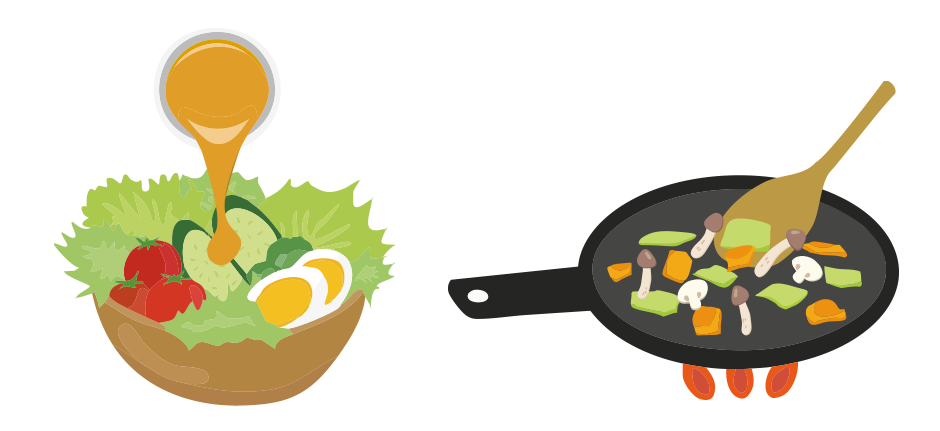

食べ方を工夫することで、エネルギーだけでなく他の栄養素も効率よく摂取できます。

緑黄色野菜に多く含まれるβ-カロテンや、きのこ類に豊富なビタミンDなどの脂溶性ビタミンは、油と一緒にとると油に溶けやすくなることで、吸収されやすくなります。

サラダにドレッシングをかけたり、野菜やきのこを炒め物にしたりするのは、食材の栄養を無駄なくとりいれる方法としておすすめの食べ方です。

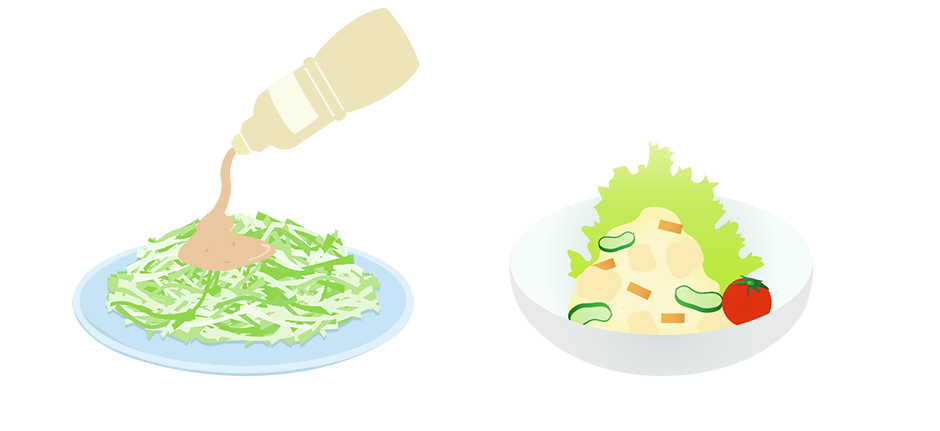

また、高齢者が食べにくいと感じる食材がマヨネーズや乳化状ドレッシングで食べやすくなることも報告されています(日本咀嚼学会、2024年)。

「効率的な栄養摂取」「おいしさ」「食べやすさ」の3つを同時に実現できるのが魅力です。

エネルギーチャージレシピ

マヨネーズやドレッシングを上手に使うと、手早く失敗なく味付けも決まり、食塩コントロールにもつながります。

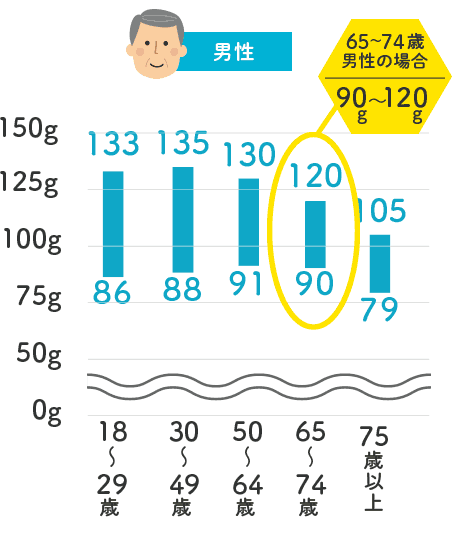

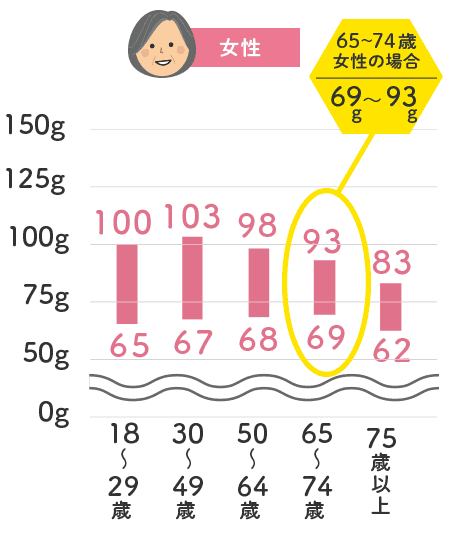

3.たんぱく質をしっかりとろう!

筋肉や骨の健康維持には、たんぱく質の摂取が大切です。研究によると、高齢者は成人と比較して、同じ量のたんぱく質を摂取しても、食後の筋たんぱく質合成の反応が異なる傾向があることが報告されています。(Volpi E,

et al. J Clin Endocrinol Metab. 2000)

そのため、年齢を重ねた人ほど意識的に、日々の食事でたんぱく質をとりいれることが大切です。

-

たんぱく質の目標量(g/1日 )

- 身体活動レベルII[ふつう]

出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」

では昨日の食事を思い出して、たんぱく質充足率を診断してみましょう!

たんぱく質はどれくらい摂れていましたか?

たんぱく質も様々な食材からとることができます。

食事ごとに異なるたんぱく源をとりいれるよう意識してみてください。

また、海藻類、野菜、果物類に含まれるビタミン、ミネラルは、たんぱく質の働きを支える大切な栄養素です。

毎日の食事でいろいろな種類の食品をとることは、健康的な食生活の第一歩であり、食事の楽しみ、満足感にもつながります。

ちょっとした工夫で食べやすく!お手軽たんぱく質レシピ

調理するとかたくなりがちなお肉も、ドレッシングに漬けておくひと手間で、やわらかく仕上がり、食べやすくなります。

ビタミンD

フレイルが気になる方にとっては、たんぱく質に加えてビタミン Dも意識したい栄養素のひとつです。ビタミン Dは、卵類や魚、きのこなどの食品からとることができるほか、日光にあたることで体内でもつくられます。天気の良い日は、無理のない範囲で外に出て日差しを感じるのもおすすめです。

もっと"食と健康"について知ろう!

食は健康を支える大切な要素。いつまでも健康で過ごすために。食と健康についてさまざまな情報をご紹介します。

良い食習慣を身に付けよう!

良い食習慣を身に付けよう! 栄養バランスの大切さを知ろう!

栄養バランスの大切さを知ろう! 毎日の食事とフレイルの話

毎日の食事とフレイルの話 野菜、食べていますか?

野菜、食べていますか? たんぱく質、足りていますか?

たんぱく質、足りていますか? みんなの食と健康応援 TOP

みんなの食と健康応援 TOP